Die ganze Traun eine geschlossene Kraftwerkskette im Schwellbetrieb? Was heutzutage unvorstellbar ist, war vor 34 Jahren konkreter Plan der OKA, der von der lokalen Politik auf Zustimmung stieß. Zentrales Element dieser Kraftwerkskette sollte das Kraftwerk Edt sein, dessen 20m hohe Staumauer die Traun bis ins Ortsgebiet von Stadl-Paura eingestaut hätte. Besonders gravierend wäre aber die Errichtung eines riesingen Speichersees in Stadl-Ufer gewesen, der mit täglichen Wasserspiegelschwankungen von 2 m zusätzliches Schwellvolumen in den Schwellrhythmus der Traun hätte bringen sollen.

Der Umstand, dass dieses Projekt von den betroffenen Gemeinden Stadl-Paura, Lambach, Edt und Fischlham weitgehend akzeptiert wurde, führte in Stadl-Paura zur Gründung der „Bürgerinitiative Traun“, der es gelang medial Stimmung gegen dieses völlig überdimensionierte Kraftwerk zu machen und damit nicht unwesentlich dazu betrug, dass dieses Projekt fallengelassen wurde.

1988 wurde vom damaligen Landeshauptmann der Auftrag zu einer Umplanung in die beiden Kraftwerke Lambach und Saag erteilt.

Für Stadl-Paura war damit zwar Stadl-Ufer gerettet, ein wesentliches Problem blieb jedoch, nämlich die problematische Gewässergüte der Traun. Jahrelang waren die Abwässer der Papierindustrie weitgehend ungeklärt in die Traun gelangt und es bestanden berechtigte Zweifel, ob die für einen Aufstau notwendige Gewässergute II zu erreichen ist.

Mahnendes Beispiel war das Kraftwerk Marchtrenk, in welches Sauerstoff hineingequirlt werden musste, um die Geruchsprobleme in den Griff zu bekommen. Außerdem war die Traun noch immer stark mit Zink belastet und der Welser Amtsarzt warnte wegen zu hoher Keim-Fracht vor einem Bad in der Traun. Deshalb formierte sich auch ein Widerstand gegen dieses Projekt und es kam zu einem Gemeinderatsbeschluss mit der Forderung nach Gewässergüte II im Stau.

Weiters wurden drei Umweltverträglichkeitsgutachten, Energiesparmaßnahmen und schließlich der Erhalt der freien Fließstrecke zwischen Kemating und Stadl-Paura gefordert. Da diese Bedingungen nicht erfüllt wurden, trat die Gemeinde Stadl-Paura gegen den Kraftwerksbau auf.

Das zentrale Anliegen der „Bürgerinitiative Traun“ war der Schutz der noch verbleibenden freien Fließstrecke zwischen Kemating und Wels. In Oberösterreich waren Donau, Inn, Enns und Untere Traun unterhalb von Wels bereits in geschlossenen Kraftwerksketten ausgebaut und 92% des Wasserkraftpotentials genutzt. Die Fließstrecke zwischen Stadl-Paura unnd Wels war die letzte bedeutende Auenfließstrecke Oberösterreichs, die sich überdies durch eine besonders hohe ökologische Wertigkeit auszeichnete. Die Bürgerinitiative fand im WWF, dem Naturschutzbund, der Österreichischen Gesellschaft für Vogelkunde, dem Alpenverein aber auch dem Arbeitskreis Ökologie der Diözese Linz rasch Verbündete im Kampf gegen diese Kraftwerke. 1993 wurde das Kraftwerk Saag zurückgezogen, sodass nur mehr das Kraftwerk Lambach zur Diskussion stand.

Die wesentlichen Naturschutzargumente galten jedoch auch für diesen Flussabschnitt. Ein Bau kam deshalb für die oberösterreichische Naturschutzbehörde und die zuständige Naturschutzlandesrätin nicht in Frage. Außerdem stand der Bau in Widerspruch zu EU-Recht, da die Fließstrecken zwischen Gmunden und Wels als „international schützenswert“ anerkannt waren. Dennoch wurde der Bau in der Landesregierung durchgedrückt, indem der zuständigen Naturschutz-Landesrätin kurzerhand die Kompetenz entzogen wurde.

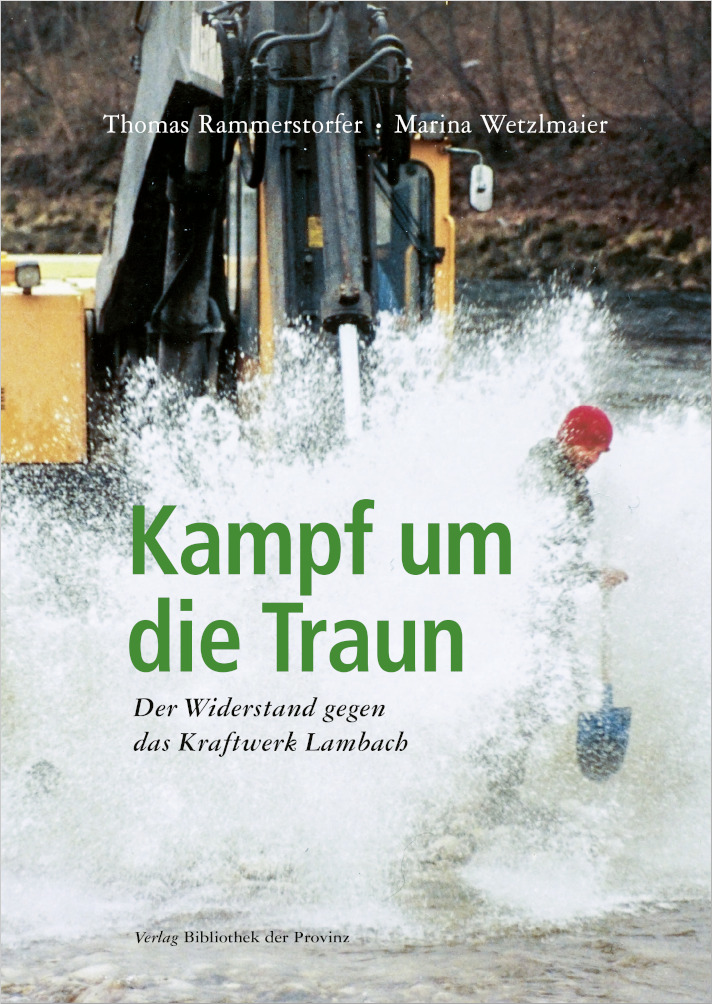

Diese willkürliche Ausschaltung des Naturschutzes war für die „Bürgerinitiative Traun“ ein Grund, um sich, unterstützt von GLOBAL 2000, bei Baubeginn am 9. Jänner 1996 den Baggern entgegenzustellen. Was folgte, war die längste Au-Besetzung in der Geschichte der österreichischen Umweltbewegung. Sie endete erst am 11. April 1996, als der Verwaltungsgerichtshof einen Baustopp verordnete. Im November 1997 wurden die Bauarbeiten wieder aufgenommen und drei Jahre später wurde das Kraftwerk seiner Bestimmung übergeben.

Folgen des Widerstands

Da vor Ort erbitterter und von der Kronenzeitung massiv unterstützter Widerstand geleistet wurde und sich auch der Bundespräsident und Bundeskanzler in den Konflikt eingeschaltet hatten, sahen sich der damalige Landeshauptmann und die OKA zu Zugeständnissen genötigt.

• Das Kraftwerk wurde fast gänzlich umgeplant. Der links vom Kraftwerk gelegene Fischaufstieg wurde neu gestaltet. Neu dazugekommen sind der rechts gelegene Fischaufstieg, jener beim Stadler Wehr sowie die Biotope an der Ager. Auch die landschaftlich ansprechende Gestaltung der Ager-Mündung, der Badeinsel und sämtlicher Uferbereiche sind auf diese Umplanung zurückzuführen.

• Ein rechtlich verbindlicher Schutz der Fließstrecke zwischen Kemating und Stadl-Paura wurde zwar immer wieder versprochen, aber nie durchgesetzt. Erst als die Bürgerinitiative Traun beim geplanten Neubau des KW Stadl-Paura wegen der nicht eingehaltenen Zusagen mit erneuten Protesten drohte, wurde dieses Thema erst genommen und vom damaligen Wasser-Landesrat auch durch eine entsprechende Änderung der „Traun-Verordnung“ am 30. März 2009 umgesetzt.

• In Stadl-Paura wurden drei Grundwasserpumpstationen errichtet, die verhindern, dass es durch den Aufstau zu Schäden bei Gebäuden kommt.

• Für die Fließstrecke zwischen Stadl-Paura und Wels wurde ein rechtlich verbindlicher Schutz erreicht, was den Weg für das Rückbauprojekt in der Fischlhamer Au frei machte.

• Zwischen Stadl-Paura und Gmunden wurde 2011 ein Vogelschutzgebiet errichtet, nachdem sich die OÖ Landesregierung in einem bei der EU-Kommission wegen des Kraftwerkbaus durchgeführten Verfahren dazu verpflichtet hatte.

Buchtipp:

Kampf um die Traun

Im Jänner 1996 begannen die Rodungen für den Bau des Traun-Kraftwerks Lambach. StadlingerInnen und UmweltaktivistInnen besetzten die Au in Stadl-Paura. Eine nicht vorhersehbare Protestbewegung enstand, die zur längsten Besetzungsaktion in der Geschichte der österreichischen Umweltbewegung wurde.

Das Buch erzählt ein bemerkenswertes Stück Zeitgeschichte anhand ökologischer, politischer, sozialer und ökonomischer Aspekte. Es kommen AktivistInnen, ZeitzeugInnen und PolitikerInnen zu Wort, KraftwerksgegnerInnen ebenso wie -befürworterInnen. Wetzlmaier und Rammerstorfer zeichnen damit ein vielstimmiges Bild der Affäre, die Oberösterreich spaltete wie kaum ein anderes Ereignis der Nachkriegszeit.

Rammerstorfer Thomas, Wetzlmaier Marina: Kampf um die Traun. Verlag Bibliothek der Provinz

(Herbert Huss, Biologe und Sprecher der Bürgerinitiative Traun, Rezension in der Stadlinger Post. Gemeindezeitung von Stadl-Paura, Ausg. 1/21, Jänner – März 2021, S. 24 f.)